中1理科履修単元別「テストによくでる要点まとめ」です。定期テストの対策にご利用ください。

中1理科履修単元の要点まとめ

生物、地学、化学、物理分野と順にまとめています。

身近な生物の観察の仕方

■ルーペの使い方

ルーペの倍率は10倍程度。目に近づけて持ち、見たいものを前後に動かして、よく見える位置を探す。見たいものが動かせないときは、顔を前後にして、よく見える位置を探します。また、ルーペで太陽を見てはいけないです。

■スケッチのしかた

スケッチは、見えるものをすべてかくのではなく、目的とするものだけを対象にして正確にかく。先を細くけずった鉛筆を使い、影をつけずに細部まではきりとあらわします。

■レポートの書き方

レポートは、目的をもって書くことが大事。何を書くのは、なぜそれを調べようと思ったのかを書きます。

準備として、観察、実験に使うものをすべて書きます。

方法として、具体的にわかりやすく書きます。結果を図や表などを使ってわかりやすく書きます。考察も大事で、結果からわかること、考えたことを書きます。

まとめとして、失敗したこと、今後やってみたいことをなどをまとめてます。

種子をつくらない植物の特徴

シダ植物とコケ植物のように、「種子をつくらない植物」は何でなかまをふやしてくのでしょうか?それは「胞子(ほうし)」になります。葉の裏側などにある「胞子のう」という袋がはじけて胞子が飛び出し、それが付着した場所に新しい植物が誕生します。

■シダ植物の特徴

シダ植物は、日当たりがそんなに良くない場所、山の繁みの中や、日かげなどに生えている植物です。具体的には、イヌワラビ、ゼンマイ、スギナ(つくし)などがあります。

特徴

- 比較的乾燥した場所でも生育

- 根・茎・葉の区別がある

- 根で水分を吸収

- 根で水分を吸収しますので、もちろん維管束もあります

- 茎は地中にうまっているものが多く、「地下茎」と呼んだりもします

- 葉の裏側に「胞子のう」があり、胞子のうがはじけることによって「胞子」が飛び散りなかまをふやしていきます。

■コケ植物の特徴

コケ植物は、じめじめして水分が十分にある環境下で生育します。水辺や日かげなどに生えていることが多いです。具体的な植物として、ゼニゴケやスギゴケなど

特徴

- 水分が十分にある環境下で生育

- 根・茎・葉の区別はない

- からだの表面全体で水分を吸収。したがって維管束はありません。

- 根もありませんが、地面などにからだを固定するために「仮根(かこん)」というつくりがある

- 「雌株(めかぶ)」と「雄株(おかぶ)」に分かれている

- 雌株のほうに「胞子のう」がある

蒸留

蒸留とは、液体を過熱して沸騰させ、出てくる気体を冷やして、再び液体として取り出す方法で、沸点の違いを利用した実験となります。お酒をつくるときなどにも利用されます。混合物を分ける実験の1つです。

蒸留のほか、混合物を分ける方法として、2つあります。

➊蒸発法…水がなくなるまで加熱し、蒸発させる方法。固体と液体に分けます。例として、食塩水を食塩と水に分けるなど。

➋再結晶…溶媒(水)にとけている物質を、温度を下げていくことで結晶として取り出す方法。

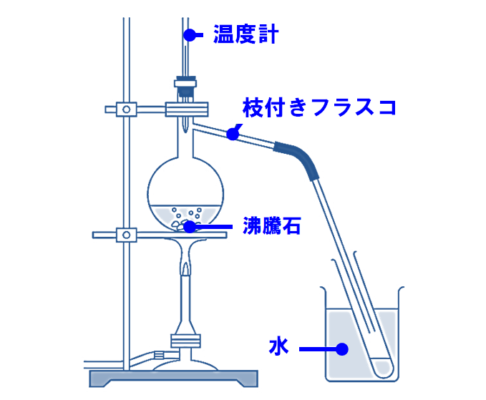

■蒸留の実験

蒸留とくれば、水とエタノールの実験が出題されることが多いです。水とエタノールの混合物の蒸留では、最初に沸点が水より低いため、エタノールが沸騰し、次に水が沸騰します。

エタノールの沸点付近で集まる液体にはエタノールが多く、水の沸点付近で集まる液体はほとんどが水となります。(水の沸点は、100℃、エタノールの沸点は約78℃です。)

水とエタノールの混合物の温度変化は、混合物なので、加熱するとエタノールの沸騰付近で沸騰をはじめ、温度の上昇がゆるやかになり、一定にはなりません。加熱を続けると、沸騰しながら上昇し、水の沸点で一定となることをおさえておきましょう。

■エタノールであるかを調べる方法

- 脱脂綿にしみ込ませ火をつける。

- 皮膚につけてスーッとするか調べる。

- エタノールの臭いがするか手で仰ぐように臭いをかぐ。

■蒸留実験での注意事項

- 実験前、沸騰石を入れる理由→液体が急に沸騰して、吹き出すのを防ぐ

- 温度計を枝つきフラスコに設置するときに気をつける点→温度計の球部は、枝の高さにして蒸気の温度をはかる

- 枝付きフラスコに入れる液体の量は半分以下にする→噴きこぼれる恐れ

- 気体を冷やす試験管を密栓しない→実験器具内の圧力が大きくなり爆発する恐れ

- ガラス管の先が液体の中に入らないようにする理由→逆流を防ぐため

- 実験後、ガスバーナーを消す前に確認すること→ガラス管の先が液体の中に入っていないこと

以上が、蒸留についてのまとめとなります。出題された、得点源になる単元です。要所を確認しておきましょう。

プラスチック

プラスチックとは、熱や圧力を加えることにより成形加工のできる、高分子物質のこと。プラスチックは、有機物に分類されます。

有機物…加熱すると黒くこげて炭になったり、二酸化炭素を発生したりする物質。つまり、炭素をふくみ、燃やすと二酸化炭素ができます。紙、ろう、エタノール、木、砂糖、プラスチックなど。

無機物…有機物以外の物質で、ガラス、金属、水、酸素、食塩などです。

■プラスチックの性質

プラスチックの性質は、

- 燃えて二酸化炭素を発生する

- 一般的に軽い

- 割れにくい

- さびない

- くさりにくい

- 電流を通しにくい

- 加工しやすい

■プラスチックの種類

<主なプラスチック>

- ポリエチレン(PE)…水に浮き(軽い)、水や薬品に強いので、レジ袋などで利用。

- ポリプロプレン(PP)…もっとも軽く、熱に強いので、弁当箱、ペットボトルなどに利用。

- ポリ塩化ビニル(PVC)…燃えにくく、薬品につよい。水道管、電気コードで使用。

- ポリスチレン(PS)…軽い発砲材料になる。食品トレイ、CDケースで使用。

- ポリエチレンテレフタレート(PET)…透明な容器をつくりやすい。ペットボトルなどで使用。

- アクリル樹脂(PMMA)…厚い透明な板をつくりやすい。水槽、照明器具のカバーで使用。

区別の仕方として、水への浮き沈みや加熱をして見分ける。

いろいろな力

いろいろな力とそのはたらきです。さまざまな力が存在しますし、その働きもさまざまです。たとえば、空き缶をつぶす、ボールを打つ、バーベルを支えることも力のはたらきの例となります。

■弾性力

変形が物体がもとに戻ろうとする性質によって生じる力。机の上にある物体も、机は物体にはたらく重力でわずかに変形し、弾性の力が生じています。また、金属、岩石、ガラスにもあります。

■摩擦力

触れ合っている物体の間で、物体の動きをさまたげるようにはたらく力。自転車のブレーキなどに利用されます。また、氷の上ですべるのは摩擦力が小さいからです。

■磁力

磁石や鉄などの物質で、磁石と磁石の間に生じる力。もっと具体的には、N極とS極とにはたらく引き合う力や同じ極どうしにはたらくしりぞけ合う力。

■電気の力

物体どうしをこすり合わせたとた電気によって、ただいに引き合ったり、反発したりする力。

■重力

地球が、その中心に向かって物体を引く力。地球上のすべての物体にはたらいている。物体にはたらく重力の大きさを重さといいます。

力のはたらき

- 物体の力を変える。

- 物体を持ち上げる。または支える。

- 物体の動きを変える。

■力の大きさ

ばねを使うことではかることができる。単位はニュートン(N)。1Nで約100gの物体にはたらく重力と同じ大きさ。

ばねやゴムのような弾性をもつ物体の変形の大きさが、加えた力に比例する関係。ばねののびは、ばねにはたらく力の大きさに比例します。ばねなど、弾性のある物体の変形の大きさは加えた力の大きさに比例する関係のこと。

■力の表し方

力の3つの要素…大きさ、向き、作用点(物体に力がはたらく点)で表す。力を表すには、大きさ、向き、作用点の3要素を考える必要があるわけですが、これらは1本の矢印で表すことができます。

・重さ…物体にはたらく重力のことで、場所によって変わる。ばねばかりを使用。単位はNです。

・質量…物体の分量のことで、場所が変わっても変化しない。上皿てんびんではかる。単位はkg,gを使います。ただし、無重力状態でははかれません。重力がはたらかない状態を無重力状態といいます。月の重力は地球上の役6分の1です。

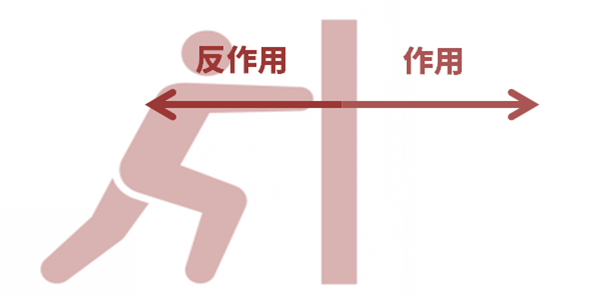

力の作用・反作用

人が壁を押すと壁から押し返されるなどのように2つの物体の間で力がはたらくとき、2つの物体はたがいに力をおよぼし合います。物体AがBに力を加えるとき、物体AはBから必ず力を受けます。このとき、物体AがBに加える力を作用、物体BがAにおよぼす力を反作用といいます。

■作用と反作用の関係

- 作用と反作用の大きさは等しい

- 作用と反作用は一直線上にある

- 作用と反作用の向きは反対向きである

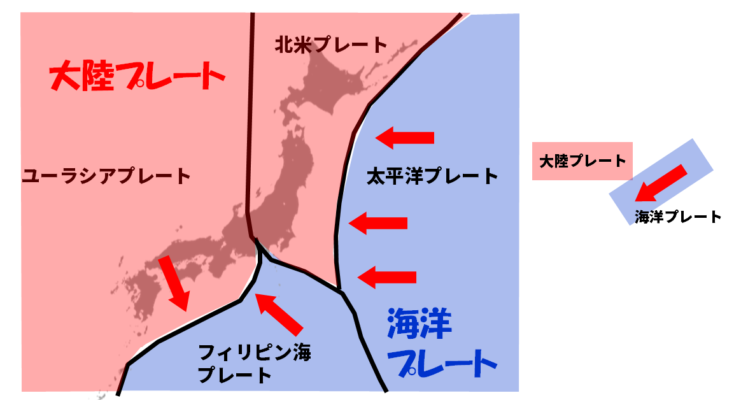

日本付近のプレート

日本付近では、4枚のプレート(北アメリカ、太平洋、ユーラシア、フィリピン海プレート)が押し合っており、海のプレートが陸のプレートの下に沈み込んでいます。震源は、太平洋側で浅く、日本海側にいくにつれて深くなっています。マグニチュードの大きな地震が起こり、津波が起こることも多いです。

■地震の起こる場所

地震の起こる場所としてプレートの境界が挙げられます。プレートとは、地球の表面をおおう十数枚のかたい板であり、そのプレートどうしの境界では、海のプレートがうすく、重いので、陸のプレートに沈み込むことで起こります。また、海嶺と呼ばれる海底にそびえる大山脈で、海のプレートがつくられます。海のプレートが両側に広がるときにも地震や火山活動が起きます。

■地震発生のしくみとメカニズム

海のプレートがうすく、重いので、陸のプレートに沈み込みます。その次に、陸のプレートが海のプレートに引きずりこまれ、圧縮されてひずみます。最後に、ひずみが限界に達すると陸のプレートが跳ね上がり、破壊が起きます。

■火山活動

地震だけでなく、日本の火山活動もプレートの沈み込みが原因で起こります。火山の分布は、プレートが沈みこんでいる海溝にほぼ平行に並んでいますが、海溝と火山の列の間には距離があります。

■日本の代表的地震の断面

日本海溝から150km以内の比較的狭い領域内で異常に大きなひずみがあります。これが、日本の巨大地震の要因になっています。海溝とは、海嶺(海底にそびえる大山脈)で生まれた海洋プレートが沈み込み、海底が細長い溝状に深くなっている場所のことでその深さは深いものでは水面下1万mになります。6,000m以上の深さのものを海溝と呼び、それより浅いものはトラフと呼ばれます。

■日本列島の成り立ち

日本列島は、「山地が風化・浸食されたものの一部が海溝まで運ばれて堆積する→堆積岩や変成岩となり、長い年月の間に再び陸地となる」ことを繰り返して大陸の縁に成長してきました。このため、日本海側から太平洋側に向かい、岩石のつくられた年代はしだいに若くなっていきます。

コメント